Peut-être parce que je les ai lus à peu près au même moment, le roman de voyage en chambre d’un André Gide jeune symboliste, illustré par le non moins jeune théoricien du groupe des Nabis Maurice Denis, s’est reconfiguré dans mon esprit de lecteur en planches successives de bande dessinée, ou plutôt de comic strip, devant tout au modèle si caractéristique des pages du célèbre Little Nemo in Slumberland, chef-d’œuvre du tout aussi célèbre Winsor McCay.

Dans sa postface à ce roman gidien d’un voyage «dans le val étroit des métempsychoses» (p.2), paru pour la première fois en 1893 et magnifiquement réédité en 2022 par Fata Morgana, Pierre Masson écrit : «Commencée en février, l’impression du Voyage d’Urien ne sera achevée qu’en juin, à la grande satisfaction des deux artistes dont les noms, selon le souhait de Gide, figurent à égalité sur la couverture. De cette insistance à partager la responsabilité d’un livre dont il était l’initiateur, on peut encore chercher quelque causes. On peut d’abord remarquer, avec le sourire, que cette association égalitaire du texte et de l’image avait été définie dès 1837 par un Suisse dont Gide connaissait les livres, par Töpffer qui commentait ses récits illustrés en disant que « les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. » Est-ce pure coïncidence si le Voyage d’Urien apparaît au moment où la bande dessinée est proche de commencer sa carrière en France ?» (p.118)

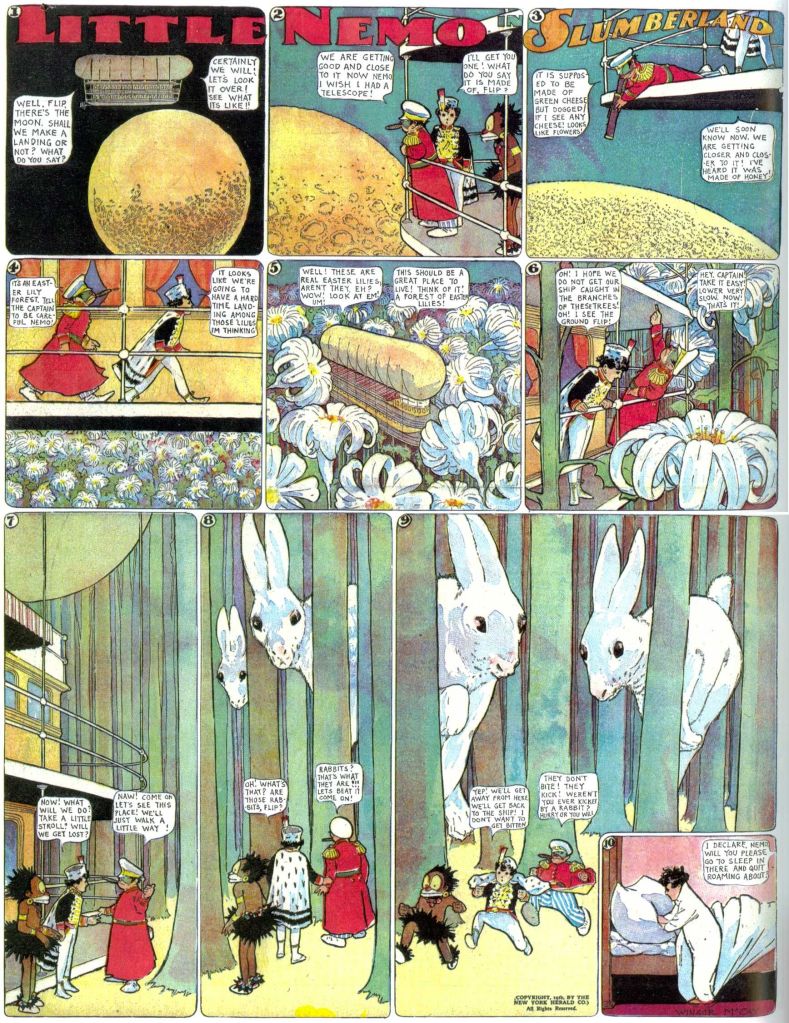

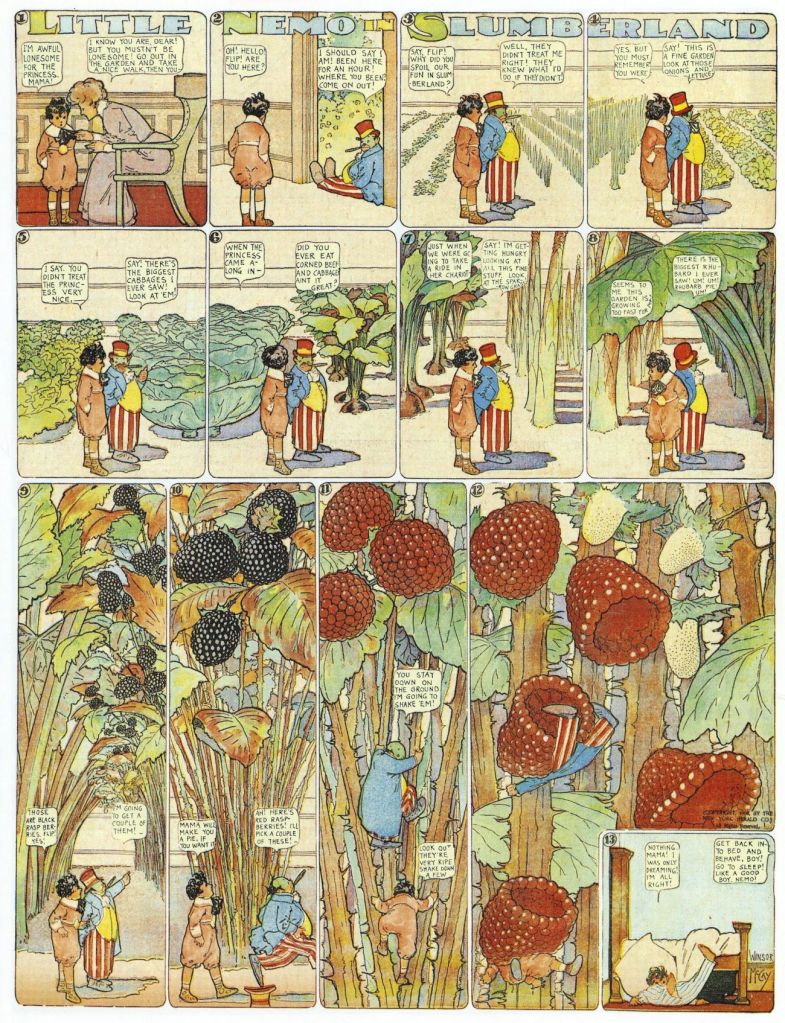

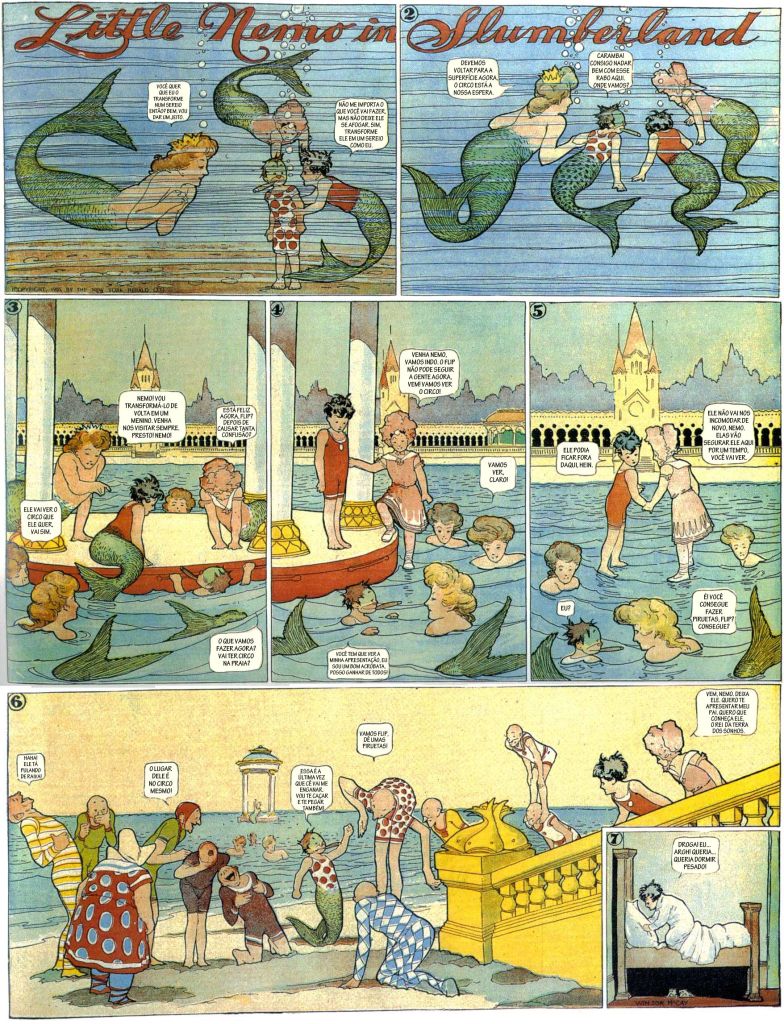

Or je n’avais pas encore lu cette postface, et pour cause, quand, lisant le roman de Gide, je l’imaginai non pas illustré par celui que l’on considère généralement comme le père de la bande dessinée, ledit Töpffer, que cite donc Masson, mais par celui que l’on considère comme l’un de ses premiers génies, Winsor McCay, dont l’œuvre phare, Little Nemo in Slumberland, publié chaque dimanche entre octobre 1905 et juillet 1914 dans le New York Herald puis dans le New York American, œuvre qu’il faut lire et relire et que les éditions Conspiration ont rééditée traduite en français et en trois volumes en 2021. Avec un équipage de marins chagrins aux noms pas banals, l’Urien éponyme, Nathanaël, Mélian, Cabilor, Morgain, Agloval, Tradelineau, Paride… en lieu et place du jeune Nemo et de ses camarades du pays du Sommeil, à savoir la princesse, le roi Morpheus, Bombec, Dr. Pill, Imp le sauvage facétieux, Professor le gamin des rues et surtout l’impétueux, l’insolent, le roublard Flip, avec sa tête de singe à moitié verte, son haut-de-forme, son grand cigare planté à l’horizontale dans sa bouche toute en lèvres, son veston et ses chaussures de clown, ce Flip qui, dans le premier tiers du comic strip, met tout en œuvre, page après page, pour réveiller Nemo (ce qui ne manque pas de se produire dans la dernière vignette de chaque planche, Nemo se retrouvant sans cesse éjecté du monde baroque, enchanteur, bariolé et explosif de ses rêves pour être rappelé à l’ordre par l’un de ses parents : génie intemporel du bourreau de travail Winsor McCay, qui au-delà de la délicatesse du trait, de la justesse des expressions et des mouvements, invente des juxtapositions de couleurs et des déformations de cases qui sont pour l’éternité un parfait éblouissement).

Et rapidement Nemo n’aura plus besoin de Flip, qui deviendra son camarade d’aventures, pour se réveiller dans le coin inférieur droit de chaque planche, le monde du sommeil et des rêves s’en chargeant tout seul, quand bien même Flip continuera d’aller de l’avant, de tout tenter, y compris le pire, pour se faire remarquer peut-être, pour exister surtout, lui qui finit par se révéler un personnage touchant, sympathique et misérable à la fois, en un mot inoubliable. C’est lui le véritable cœur battant de Slumberland, en tant qu’il s’octroie peu à peu la place de guide des rêves de Nemo, comme cela se confirme quand, au mitan de l’œuvre, finalement chassé du palais du roi Morpheus pour avoir ruiné le défilé de la princesse, ce trouble-fête s’introduit dans le quotidien de Nemo, dans sa maison, son jardin, pour y déplacer Slumberland, comme si la clé de ce monde, tant cherchée dans le 1er tome, s’incarnait en Flip lui-même, double du petit Nemo, les deux ne cessant de vivre et, plus étonnant, de dire peu ou prou la même chose dans chaque case, créant chez nous, dans le flux de la lecture même, le sentiment persistant d’une réalité redoublée et d’une étrangeté envoûtante.

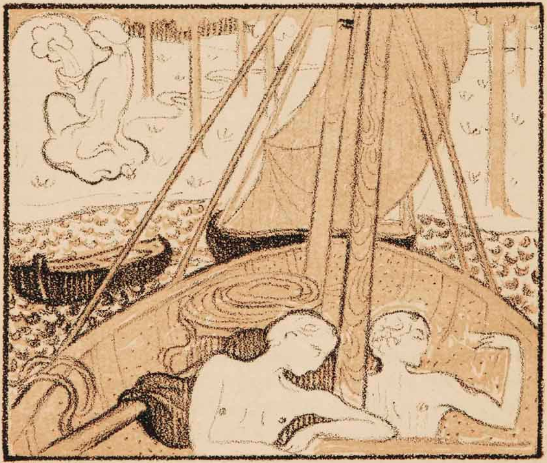

Le roman de Gide, découpé en trois grandes parties, allégorie de ses propres difficultés auprès de la gent féminine, et en particulier d’une cousine qu’il s’acharnait alors à convaincre de l’épouser, raconte, dans une langue chantournée, presque précieuse, voire affectée, mais le plus souvent délectable et sublime, un voyage ironique et émouvant à la fois, mené par une troupe de jeunes camarades avides de sensations réelles, depuis le port de leur cité vers la mer des Sargasses et au-delà jusqu’aux glaces du Grand Nord, qui est au fond un voyage dans les rêves de jeunes hommes qui ne contrôlent rien et se laissent emporter par leur désir de sortir des livres et de laisser là leurs aspirations romantiques pour se confronter à une action fantasmée. Scandé par les lithographies en couleurs de Maurice Denis (et s’ouvrant, avant que le texte débute, par l’une d’elles), toutes brumeuses, peuplées d’êtres flottants aux silhouettes vagues, et proches, comme le fait remarquer Pierre Masson, des peintures d’un Odilon Redon, le roman voit bon nombre de ses chapitres se fermer sur des images répétitives, comme autant de leitmotivs qui, si le texte était adapté en bande dessinée, pourraient former, au terme de chaque aventure/planche, une ultime vignette signature, selon la géniale méthode McCay.

Cette nuit, nous avons parlé du passé ; nul de nous ne savait comment il avait pu venir jusqu’au navire, mais nul ne regrettait l’amère nuit de pensées. De quel obscur sommeil me suis-je éveillé, dit Alain, de quelle tombe? je n’ai pas cessé de penser, et maintenant je suis encore malade ; ô nuit orientale et calmée, enfin reposeras-tu ma tête lasse de penser Dieu? — J’étais tourmenté d’un désir de conquête, dit Paride ; je marchais dans ma chambre plein de vaillance, mais triste et de rêver toujours des héroïsmes, plus fatigué que de les faire. Qu’allons-nous conquérir maintenant; quelles seront-elles, nos prouesses? où allons-nous? dites! savez-vous où va nous mener ce navire? — Aucun de nous ne le savait, mais tous, nous frémissions au sentiment de nos courages. — Que faisons-nous ici, reprit-il, et qu’est-ce donc que cette vie, si celle d’avant était notre sommeil? — Peut-être alors que nous vivons notre rêve, dit Nathanaël, pendant que dans la chambre nous dormons. — Ou si nous cherchons des pays pour raconter nos belles âmes, dit Mélian ?

p. 8

Dans la 1ère partie du Voyage d’Urien, « Voyage sur l’océan pathétique », les chapitres s’achèvent fréquemment par une baignade des voyageurs («Sitôt après que le soleil fut couché, nous nous sommes baignés dans une eau rose et verte; et comme elle reflétait le ciel, elle est bientôt devenue mordorée» (p. 12) ; «Les matelot se sont baignés dans l’eau tiède; l’air qui brûle a séché leur peau.» (p. 21) ; «Ils se sont baignés dans une eau triste et bleue; ils ont nagé dans l’écume saline.» (p. 26)), ou une absence de baignade (comme, au chapitre II, après la rencontre avec des sirènes et les tentatives de chaque passager pour les décrire, «Nous ne nous baignâmes pas ce jour-là, de peur d’elles» (p. 18), idem au chapitre VI, après la rencontre avec un enfant sur la plage) qui donnerait lieu alors à je ne sais quelle vignette représentant une baignade sans baigneurs.

La deuxième partie du roman, donc le deuxième volume de notre Little Urien in Slumberland, serait peut-être plus chaotique, où le narrateur de Gide ne cesse de répéter que son voyage est bien mal composé («Les enchaînements logiques sont rompus; nous avons quitté les sentiers salutaires» (p. 62 et 63), et où l’auteur n’a de cesse de commenter son propre texte, comme quand il écrit page 63 : «J’ai parlé beaucoup trop longtemps. À des choses inordonnées il faut des phrases incohérentes; je terminerai par quelques allitérations», son narrateur nous lâchant un chétif échantillon de ladite figure «...chantera la sauterelle des sables.», alors que Gide, à la page précédente, se faisait déjà plaisir avec un : «Puis voici que notre vaisseau s’en va s’enliser dans la vase.» de joyeux cabotin. L’auteur, dans cet intermède sans autre titre qu’une page blanche, assume pleinement son périple avant tout esthétique et enlise son récit pour que la langue ne parle que d’elle-même : fin du motif de clôture récurrent, encore que la continuité visuelle des planches de notre adaptation serait assurée par celle du décor, cette pérégrination fluviale, ponctuée de descentes sur la rive, parmi les joncs et les roseaux, et par la présence de cette femme, Ellis, double fictionnel de la cousine convoitée de Gide, par qui s’immisce dans les pages et dans l’équipage la maladie, le paludisme, la fièvre, et qui pâlit elle-même au fil des planches jusqu’à perdre sa réalité. C’est peut-être elle qu’on retrouverait dans l’ultime vignette, page après page, disparaissant progressivement de l’image, fondue dans le décor marécageux des Sargasses.

« Voyage vers une mer glaciale », la troisième et dernière partie du Voyage d’Urien, pourrait progresser au gré de ces apparitions de choses et d’êtres figés dans les blocs de glace que croisent les marins presque parvenus au bout de leur voyage, et l’on verrait, dans l’ultime et plus petite case de chaque planche, glisser roches, baleines, que sais-je encore, quels autres animaux ou créatures fantastiques prisonnières des icebergs :

Il fallait maintenant se garer des montagnes de glace; les vagues pas encore très froides fondaient lentement leur base; soudain on les voyait chavirer, leur cime prismatique croulait, disparaissait dans la mer secouée, remuait l’eau comme un orage, ressortait avec des cascades aux flancs et dans la vague tumultueuse longtemps oscillait encore, incertaine de sa posture. Le fracas majestueux de leur chute bondissait sur les flots sonores. Parfois des murs de glace tombaient dans des jaillissements d’écume, et toutes ces montagnes mouvantes se transformaient incessamment. — Il en vint vers le soir une si grande qu’elle n’était plus transparente; et nous la prîmes d’abord pour une terre nouvelle couverte d’immenses glaciers. Des ruisseaux tombaient de ses cimes; des ours blancs couraient sur ses bords. Le navire passa si près, que ses grandes vergues accrochées à quelque arête surplombante, brisèrent des glaçons fragiles. — Il en vint qui portaient en elles d’énormes pierres, arrachées du glacier natal, morceaux de moraines, et promenaient ainsi sur les flots des fragments de roche, inconnue. — Il en vint d’autres qui, rapprochées par une affinité subite, avaient emprisonné des baleines; plus élevées que l’eau, elles semblaient nager dans l’air. — Penchés sur le pont nous regardions voguer les banquises.

p. 77

Plus loin c’est un bâtiment entier qu’Urien et ses compagnons croient venir vers eux dans la nuit avant de réaliser que ce navire fantôme est lui aussi pris dans les glaces. La ponctuation du texte de Gide semble nous suggérer le découpage de la planche. Les points-virgules indiquant les cases successives d’une même bande (une case : Des ruisseaux tombaient de ses cimes; des ours blancs couraient sur ses bords : case suivante), les tirets longs marquant peut-être le passage d’une bande l’autre. A moins que le découpage, comme souvent chez McCay, se veuille moins ordonné : ainsi, sur la fin de l’extrait, des cases consacrées l’une aux vergues détachant des glaçons du bloc gelé, l’autre aux roches retenues dans la glace, l’autre encore aux baleines suspendues, la dernière (avant le réveil d’Urien ? si au lieu de clôturer chaque page par une nouvelle apparition de bête ou de chose enfermée derrière la paroi d’un iceberg, comme je le suggérais au-dessus, on se rendait plus fidèle à McCay pour faire systématiquement émerger Urien du sommeil à la manière du petit Nemo, qui finit par donner l’impression de passer son temps à pioncer, ce qui expliquerait son sommeil léger), la dernière donc pour les marins observant ce spectacle, toutes cases de tailles variées qui pourraient s’imbriquer les unes avec ou dans les autres de façon plus chaotique et néanmoins harmonieuse.

Les mots de Gide pourraient d’ailleurs convenir pour parler du travail de McCay : fondaient lentement ; on les voyait chavirer, leur cime prismatique croulait ; disparaissait ; secouée ; remuaient ; ressortait ; tumultueuse ; oscillait ; incertaine de sa posture ; tombaient ; jaillissements… des mots qui résonnent et parfois même des phrases entières ou de longs segments : Le fracas majestueux de leur chute bondissait sur les flots sonores ; et toutes ces montagnes mouvantes se transformaient incessamment ; elles semblaient nager dans l’air.

On nage en effet en plein McCay, (dont l’univers onirique n’est jamais sans rappeler Alice au pays des merveilles, roman publié 65, 28 ans avant celui de Gide, ou, aussi bien La Chasse au Snark du même Lewis Carroll, publié en 76), où tout sans cesse se déplace, se déforme, grandit ou rapetisse, se renverse, se retourne, se confond, se colore, bouge, remue, disparaît, se mêle à un appétit d’exploration exténuée, se nourrit d’une insatiable énergie, d’une soif d’aventures, de mouvement, d’avancée, de spectacle et d’amusement, surgit dans un feu d’artifice de couleurs et de formes réunies par un amalgame de maîtrise inouïe et de folie d’une beauté à couper le souffle.