Ma lecture récente du premier roman d’Elizabeth Goudge, L’Arche dans la tempête (publié pour la première fois, sous son titre original Island Magic, en Angleterre en 1934, alors que l’autrice, née avec le siècle dans le Somerset, est âgée de 34 ans), dans la traduction de Madeleine T. Guéritte (en 1973 pour le compte des éditions Libretto), m’a donné envie de relire des passages de Que ma joie demeure, chef-d’œuvre parmi d’autres de Jean Giono, et roman paru un an après celui d’Elizabeth Goudge en France, en 1935.

Elle resta immobile un long moment, en haletant, tandis qu’une grande joie l’envahissait, puis elle se retourna et revint d’un pas léger vers la cuisine et ses pommes de terre. Ses yeux n’avaient rien vu – les morts sont les morts et les vivants sont les vivants, et seul un enfant peut passer d’un monde dans un autre – mais elle en était convaincue – elle se se sentait inondée de bonheur, aussi heureuse que le merle qui avait chanté sur la branche du lilas […]

L’Arche dans la tempête, p. 295

Les deux romans racontent peu ou prou la même histoire, celle d’une famille paysanne isolée, plus ou moins en faillite, que l’arrivée providentielle d’un étranger pourrait sauver. Chez la jeune Elizabeth Goudge, il s’agit de Ranulph Manier, aventurier vagabond, sauvé d’un naufrage au début du roman (Un naufrage, je vous dis! Un naufrage! Hourra! Hourra! p.76), au large de Guernesey, en 1988, et recueilli à Bon-Repos par Rachel du Frocq, femme d’André, un piètre fermier poète en secret (c’est de lui dont il est question dans le passage ci-après), et mère de cinq enfants, Michelle, Péronelle, Colin, Jacqueline et Colette.

Il n’avait pas les dons de celui qui emmagasine les pensées des autres dans sa mémoire et les ressert sous une nouvelle sauce, ni l’esprit agile de celui qui saisit et note l’ironie et le pittoresque des contrastes, mais les dons grandioses du créateur qui confère une immortalité aux choses éphémères. Il avait aussi la faculté d’observer avec passion, ce qui est le signe d’un véritable amant de la beauté. Il n’était pas une seule procession de nuages, ni une seule chute de feuilles, ni un seul vol d’oiseaux qu’il n’eût remarqués, et, de ces instants fugitifs retenus par lui, il avait créé une beauté durable. En se servant de ses propres pensées, frappées par lui dans la langue de son choix, et d’une simplicité parfaite, il avait fait de ces instants saisis au vol un moment éternel consacré à la nature changeante.

L’Arche dans la tempête, p. 250

L’étranger débarque ainsi après que Rachel, douée de seconde vue, a reçu la vision d’un homme ressemblant à celui-là destiné à venir chez elle et à sauver sa famille de la ruine. Un mystère se noue quant à l’identité réelle de ce Ranulph, qui ne manque pas de saveur, même si tout le sel du roman tient dans le portrait des personnages, de tous les personnages, ce celui-ci à André en passant par les enfants, en particulier Colin, avec qui le roman s’ouvre, par sa course depuis le port et à travers le village, en particulier la rue Clubin, sale, bordélique, mal fréquentée, donc merveilleuse et splendide pour le garçon de 8 ans, jusqu’à la maison (Colin qui, encore tout petit, ne rêve que de la mer et de devenir marin) ; ou celui d’une des filles placée dans une école de bonnes soeurs, sans oublier Rachel, bien sûr, femme forte, personnage plein, complexe, juste.

Chaque famille tient à préserver sa vie intime, malgré tous les amis qu’elle peut avoir, n’est-ce pas, tout comme chacun de nous ? Celui qui pénètre dans le sanctuaire a beau avoir toute notre tendresse, nous n’en avons pas moins l’impression qu’il le viole. Le père, la mère et les enfants forment une trinité; un quatrième en détruirait l’équilibre, troublerait les relations de ces êtres entre eux… Ranulph a failli bouleverser les nôtres, à tous deux… Chaque famille doit gagner son salut par elle-même. Nous ferons le nôtre.

L’Arche dans la tempête, p. 372

Chez Giono, c’est Bobi, acrobate vagabond, qui apparaît, lointaine silhouette, à Jourdan, fermier déprimé sur le plateau de Grémone, Haute-Provence, au début du XXème siècle. Dans les deux romans, l’envoyé du heureux hasard s’implique dans la vie du lieu, apporte sa façon de voir, différente, et tente de mettre un peu de joie dans tout ça, par exemple (Giono y était déjà, contre son temps et avant l’heure avec le nôtre), en cultivant moins, plus raisonnablement, juste ce qu’il faut pour se nourrir et nourrir les siens, et se garder du temps, dans tous les sens qu’on peut y mettre («Nous aurons, dit-il avec un petit sourire gris, un peu plus de temps pour nous occuper de ce qui est le volontiers.», p.428).

C’était une nuit extraordinaire.

Que ma joie demeure, p. 9, 12, 16, 24

Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l’herbe. Elles étaient en touffes avec des racines d’or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit.

[…]

Tout pouvait arriver dans une nuit pareille. Nous aurions beau temps que l’homme vienne.

[…]

Un de ceux-là. Voici ce qu’il fallait. Un homme avec un coeur bien verdoyant.

[…]

L’homme sourit. Il avait des dents de loup.

« Et tu t’appelles?

– Pour la commodité, disons « Bobi ». […]

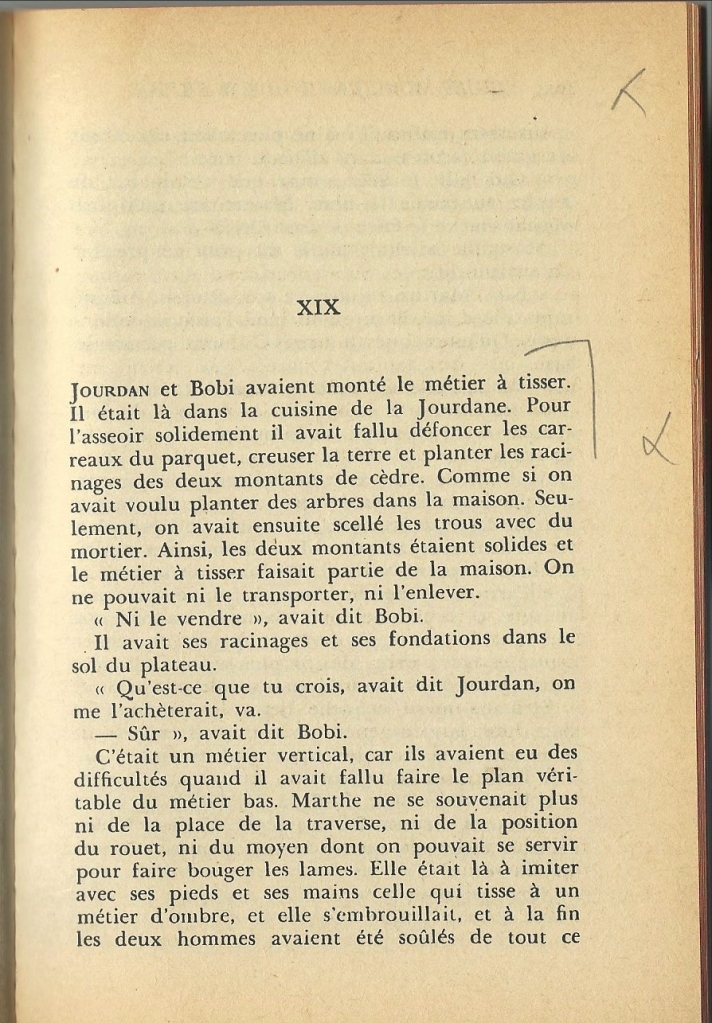

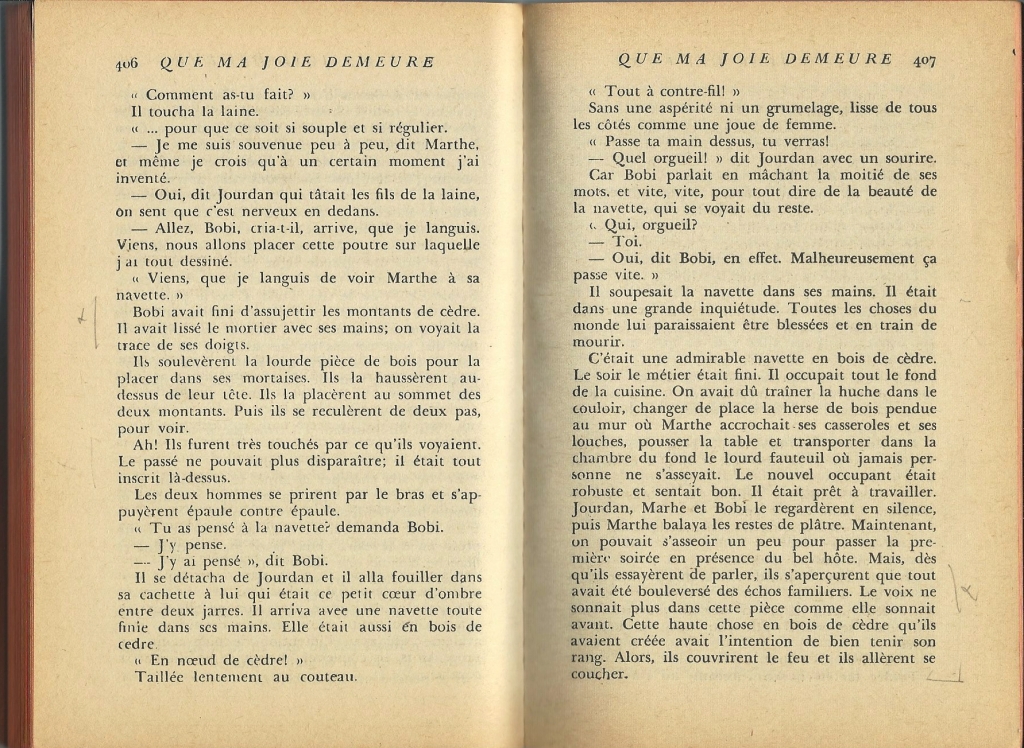

Dans le roman de Giono, qu’on voudrait citer tout entier, comme toujours avec Giono, le passage ci-dessous m’a particulièrement marqué, parmi d’autres (comme ceux qui concernent le cerf de Bobi, et l’expression s’acheter un cerf ne s’oubliera jamais), sans doute parce qu’il y est question de travail et de ce qu’on fabrique avec ses mains («Il y a des maçons d’ombres qui ne se soucient pas de bâtir des maisons, mais qui construisent de grands pays mieux que le monde.», p.28), d’un outil artisanal que Bobi et Jourdan retapent ensemble, un métier à tisser, celui de Marthe (devant lequel s’esbaudit Barbe, incarnée dans le « elle » que Giono répète X fois, un peu plus loin : «Elle toucha les montants, les baguettes de lisses, la chaîne pendue; elle soupesa la navette; elle en dit dérouler un peu de fil en écoutant la roue de bois à l’intérieur; elle soupesa le poids qui tenait l’ensouple; elle tira sur le fil de la trame; elle choisit un fil de chaîne; elle tira sur le fil de chaîne. Elle dit : « Bon. » / Elle écarta Marthe. Elle prit la navette dans sa main droite. Elle tira la barre de lisse et lança la navette. Une fois. Elle la rattrapa de la main gauche. Elle resta comme ça un bon moment à réfléchir, à se souvenir. Puis elle soupira et tout d’un coup elle commença à travailler sérieusement.», préfiguration, ai-je envie de penser, du Elle regarde passer les gens, signé du poète sonore contemporain Anne-James Chaton), et que ce métier à tisser, Giono, dont le premier livre publié fut Naissance de l’Odyssée, réécriture du mythe d’Homère (partout présent ou presque chez lui, par exemple à travers l’évocation de «L’Iliade rousse» de l’enfance dans Jean le bleu), le fond dans la maison dont il devient inséparable, comme si on avait voulu planter des arbres dans les murs, autrement dit en fait une autre version du lit d’Ulysse et Pénélope :

«Et voilà, voilà le monde. C’est moi qui l’ai fait.» Que c’est beau. Et les gestes de Marthe dans le vide, dans la brume de leur ombre, qui mime le métier à tisser pour qu’on puisse le dresser, bien réel, dans la pièce d’où l’on ne pourra plus jamais l’enlever, et le monde que Jourdan a dessiné dans le bois, et la trace des doigts de Bobi dans le mortier qu’il a lissé. La patte humaine gravée dans le bois qui scelle la maison et la joie retrouvée du couple dans le métier de Marthe et Jourdan, le lit d’Ulysse et Pénélope, non sans pointes de mélancolie, mais avec la certitude que l’arrivée de cet être nouveau, qui peut être un homme, une femme, une chose de bois, change l’écho de ce qui remue et cause tout autour. Génie de Giono. Mais si je l’évoque maintenant, et le roman d’Elizabeth Goudge qui m’y a fait repenser, tous deux lus il y a déjà un certain temps, c’est qu’après avoir lu Border la bête de Lune Vuillemin, qui vient de paraître aux éditions La Contre-allée, ils me sont revenus encore :

Quand le vent reprend son souffle, l’air se fige au-dessus du lac Petit. La glace soliloque sous le ciel blanc, parfois elle grince des dents, se met à rire et sa mâchoire claque. Sa peau blanche gercée de bleu semble forte et prête à recevoir les baisers ardents du printemps. Il y a d’abord une expiration de brume sur les sapins baumiers, puis le froid bondit d’un bout à l’autre du lac à la manière des chevreuils en fuite. Le chant de la glace rencontre le rire de la sittelle. Les trembles nus se tendent la main, si blancs et lourds d’une neige glacée. Dans la forêt, le pas silencieux des biches alertes, le ventre rond d’une mésange sur une branche tordue, une petite martre baille, dents minuscules et poils hérissés par une couverture de neige tombée d’en haut. Le matin pointe le long de la rivière Babine.

Border la bête, p. 9, incipit

Dès l’incipit, on a l’impression de lire une autrice pour qui l’un des axiomes de Giono, faire chanter le monde, accorder autant de place, sinon plus, aux choses, aux bêtes, à la nature, qu’aux personnages humains, fut une leçon. Dans un des fragments de Solitude de la pitié, déjà évoqué ici, Giono écrit : «Il y a bien longtemps que je désire écrire un roman dans lequel on entendrait chanter le monde. Dans tous les livres actuels on donne à mon avis une trop grande place aux êtres mesquins et l’on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l’univers. […] Je sais bien qu’on ne peut guère concevoir un roman sans homme, puisqu’il y a en a dans le monde. Ce qu’il faudrait, c’est le mettre à sa place, ne pas le faire le centre de tout, être assez humble pour s’apercevoir qu’une montagne existe non seulement comme hauteur et largeur mais comme poids, effluves, gestes, puissances d’envoûtement, paroles, sympathie. Un fleuve est un personnage, avec ses rages et ses amours, sa force, son dieu hasard, ses maladies, sa faim d’aventures. Les rivières, les sources sont des personnages : elles aiment, elles trompent, elles mentent, elles trahissent, elles sont belles, elles s’habillent de joncs et de mousses. Les forêts respirent» .

Or Lune Vuillemin nous raconte la retraite d’une jeune femme perdue dans un refuge pour animaux au fond de la forêt, et sa rencontre avec non seulement Jeff et Arden mais avec les bois, et un sapin baumier, et les habitants des bois, coyotes, castors, coccinelles, sittelles… loin des plaines dont elle vient. (Belle et juste façon, d’ailleurs, à mes oreilles, et que n’aurait pas reniée Giono je crois, de parler des plaines, dont arrive la narratrice, et dont vint avant elle Arden, et dont viennent selon le texte tant d’adolescents, et surtout d’adolescentes, de jeunes filles qui fuguent, qui fuient les saloperies des hommes pour les collines : «Cette région où il n’y a rien d’autre qu’une horizontalité infinie, des pluies de pesticide, des églises quasi vides et des journées interminables à l’odeur de papier peint.» – p.126). Retour à Giono un instant, à ce propos, avec cet autre passage de Que ma joie demeure. C’est Bobi qui parle :

«J’ai essayé, dit-il, de me faire une compagnie avec toutes les choses qui ne comptent pas d’habitude. Je vais vous paraître un peu fou et je dois l’être un peu. Je me suis fait doucement compagnie de tout ce qui accepte amitié. Je n’ai jamais rien demandé à personne parce que j’ai toujours peur qu’on n’accepte pas, et parce que je crains les affronts. Je ne suis rien, vous comprenez? Mais j’ai beaucoup demandé à des choses auxquelles on ne pense pas d’habitude, auxquelles on pense, demoiselle, quand vraiment on est tout seul. Je veux dire aux étoiles, par exemple, aux arbres, aux petites bêtes, à de toutes petites bêtes, si petites qu’elles peuvent se promener pendant des heures sur la pointe de mon doigt. Vous voyez? A des fleurs, à des pays avec tout ce qu’il y a dessus. Enfin à tout, sauf aux autres hommes, parce qu’à la longue, quand on prend cette habitude de parler au reste du monde, on a une voix un tout petit peu incompréhensible».

Que ma joie demeure, p. 156, 157

L’ambition ici est de dire ce qui vit, tout ce qui vit, des plus petites bêtes à la grande orignale qui meurt dans les premières pages, des lumières du printemps aux craquements de la glace, et de rêver des noms pour tout ce qui n’en porte pas. Après Giono et ses pages incroyables sur, mettons, le vent, les narcisses ou les loutres, toujours dans Que ma joie demeure, la narratrice de Lune Vuillemin et son ami Jeff tentent d’élaborer un herbier sonore de la forêt, que conservera après leur départ Arden, la femme aux doigts comme des pattes d’araignée. Pas une mince affaire. Une autre, plus difficile encore, serait de dire l’homme et la femme depuis la langue des bêtes, comme le fantasme la narratrice. Nous n’y sommes pas encore :

Je suis autant attirée par la beauté de ce qui vient d’au-dessus que par le mystère de l’animal passé là tantôt, dont je rêve de croiser le regard. Je m’arrête parfois pour tourner sur moi-même. M’accorder au mouvement du matin, danser cette volte, parodier la neige. Sentir qu’on fait partie du paysage autrement que par les traces qu’on laisse. Comment les animaux décriraient-ils mon odeur ? Avec quels mots les arbres parleraient-ils de ma démarche, du poids de mon corps sur le sol ? Les pas du renard disparaissent peu à peu sous une nouvelle couche de poudreuse et me mènent à un marécage encore pris par la glace. Tout autour les touffes d’herbes et leur couleur de miel sombre qui se reflètent dans la glace floutent ce territoire que j’arpente et découvre. Parfait camouflage pour la solitude qui soudain me prend à la gorge.

‘Border la bête’, p. 47

L’héroïne de Lune Vuillemin s’inscrit sans doute dans la lignée de ces personnages, le Ranulph d’Elizabeth Goudge et le Bobi de Giono, qui, dans leur solitude profonde et blessée, arrivent, du monde et par la mer au fond d’une barque, de la ligne d’horizon, «homme posé sur le large du plateau de Grémone avec la stature et la lenteur d’un arbre» (Que ma joie demeure, p. 21, 22), ou de l’adolescence, de la plaine, de la violence, du deuil, et qui changent le monde où ils sont accueillis, d’une façon ou d’une autre, en tâchant de l’écouter.

Qui d’autre que Giono écrit mieux en français ? Je ne sais pas. Peut-être le plus talentueux et versatile de nos écrivains, qui savait tout écrire.

J’aimeAimé par 1 personne

Je ne sais pas non plus, ni si je saurais établir telle hiérarchie, mais dire (avec toi manifestement) que Giono fait partie des quatre ou cinq poètes qui comptent le plus pour moi, et dont la langue est une merveille toujours renouvelée, sans problème. Merci pour ton commentaire.

J’aimeJ’aime